「あのワインの独特なバナナの香りって何?」

「なんだか、いつもよりフレッシュで飲みやすい気がする…」

ワインを飲んでいて、そんな不思議な感覚を抱いたことはありませんか?

実は、その謎を解き明かす鍵は、ワイン造りの奥深い「発酵」の工程に隠されているかもしれません。特に近年注目されているマセラシオン・カルボニックと全房発酵という二つのユニークな手法は、ワインの味わいや香りに驚くほどの変化をもたらすのです。これらの醸造技術は、単に伝統的な方法を踏襲するだけでなく、気候変動といった現代的な課題に対応しながら、ブドウが持つテロワール(産地の個性)を最大限に表現しようとする「革新と伝統」の融合を象徴しています。

この記事では、この2つのユニークな発酵方法について、その秘密を紐解いていきます。これを読めば、次にワインを選ぶ時間がもっと楽しく、もっと深い体験になること間違いなしです!今まで知らなかったワインの魅力に、きっと出会えるはずです。

目次

ワインの香りの魔法 マセラシオン・カルボニックとは?

まずは、ワインに独特の風味をもたらす「マセラシオン・カルボニック」の秘密から紐解いていきましょう。

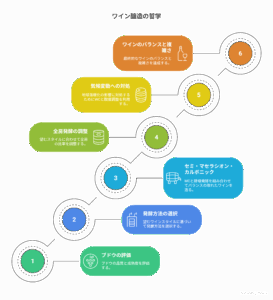

マセラシオン・カルボニック(以下、MC)とは、ブドウの粒を潰さずに、房のまま密閉されたタンクに入れ、人工的に二酸化炭素(CO2)を充填することで、ブドウの細胞内で特別な発酵を起こさせる醸造法です。この「細胞内発酵(Intracellular Fermentation)」こそがMCの最大の特徴であり、ワインに独特の個性を与える源泉となっています。

このプロセスは、まるでブドウ自身が酸素のない空間で息をひそめ、内側から変化していくようなイメージです。密閉されたタンク内でCO2が充満すると、ブドウの細胞は酸素不足の状態となり、自らの酵素を使って糖分をアルコールやその他の芳香成分へと変換し始めます。この過程で、ブドウに元々含まれるリンゴ酸が減少するため、ワイン全体の酸味が穏やかになり、より柔らかい口当たりになります。また、果皮からの色素抽出は鮮やかに行われる一方で、タンニン(渋み成分)の抽出が極めて穏やかに行われるため、渋みが少なく、まろやかで飲みやすいワインに仕上がります。

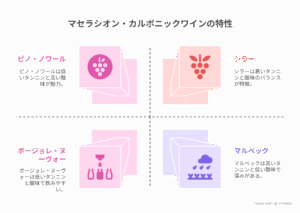

この方法で造られたワインは、フレッシュでフルーティーな香りが際立ちます。特にバナナやイチゴ、ラズベリー、チェリー、キャンディーのような甘く華やかな香りは、MCワインの代名詞とも言えるでしょう。これらの香りは、細胞内発酵中に生成される酢酸イソアミル(バナナ香)やエチルシンナメート(イチゴ、ラズベリー香)といった特定の化学物質に由来します。まるでフルーツポンチやチューインガムのような、弾けるようなアロマが特徴的です。口当たりも柔らかく、渋みが少ないため、若いうちから気軽に楽しむことができます。フランスのボージョレ地方で確立されたボージョレ・ヌーヴォーがこの手法の代表例として世界的に有名ですね。しかし、MCの応用はボージョレに留まらず、シラー、ピノ・ノワール、カリニャン、マルベックなど、様々な品種でその果実味を強調したり、タンニンの強い品種の渋みを和らげたりするために用いられています。例えば、シラーはMCとの相性が良く、通常よりも凝縮した果実味とフレッシュな酸がバランスした、新しいスタイルを生み出すことができます。

茎がワインに深みを与える!全房発酵の魅力

次に、全房発酵(以下、WC)についてです。MCとよく混同されますが、WCはブドウの房を「除梗(じょこう)」せずに、つまり茎(梗)を付けたまま発酵槽に入れて発酵させる方法を指します。WCの主な発酵メカニズムは、私たちがよく知る酵母によるアルコール発酵ですが、密閉環境下であれば、一部でMCのような細胞内発酵が誘発されることもあります。

WCのポイントは、ズバリ「梗(茎)」の存在です。この梗が、ワインに様々な影響を与えるのです。梗は単なる不要物ではなく、ワインに独特の風味、テクスチャー、そして化学的組成をもたらす重要な要素となります。

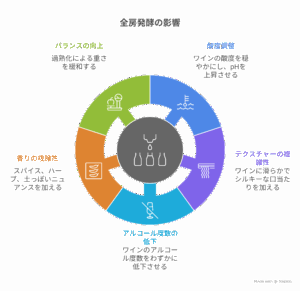

化学的な側面では、梗にはカリウムが多く含まれており、これが発酵中に果汁に抽出されることで、ワイン全体の酸度を穏やかにし、pHをわずかに上昇させる効果があります。また、梗からはタンニンやその他のフェノール化合物が抽出され、ワインにしっかりとした「骨格」を与えます。この梗由来のタンニンは、種からのタンニンよりも滑らかで「シルキー」な口当たりをもたらすことが知られており、ワインに複雑な質感をもたらします。さらに、梗の大部分は水分で構成されているため、WCによって最終的なアルコール度数がわずかに低下する効果も指摘されています。

官能的な特性としては、梗はワインにスパイス(シナモン、ナツメグ、黒胡椒)、ハーブ(タイム、ローズマリー)、そして土っぽいニュアンスといった複雑な香りを加えます。また、メトキシピラジンという成分に由来する、ピーマンやミントのような青い香りも特徴の一つです。この青い香りは、特に梗が十分に熟していない場合に強く出ることがあり、ワインに望ましくない影響を与えることもあるため、醸造家は梗の成熟度を慎重に見極め、最適なタイミングでWCを行うことが非常に重要となります。

近年、地球温暖化によってブドウが過熟化し、アルコール度数が高く、重たい味わいのワインが増加する傾向にある中で、WCはワインに爽やかさや複雑性を加える戦略的な手法として再評価されています。梗がもたらすフレッシュな植物的ニュアンスや酸度調整の効果により、過熟化による重たさを緩和し、ワインにバランスと活気をもたらすことができるからです。WCは特にブルゴーニュのピノ・ノワールや、ローヌのシラー、ガメイといった品種で広く採用されており、これらの品種はWCによってストラクチャー、複雑性、熟成ポテンシャルが飛躍的に向上すると言われています。一方で、カベルネ・ソーヴィニヨンやメルローといったボルドー品種では、メトキシピラジン由来の青臭さが強く出すぎるリスクがあるため、WCはあまり採用されない傾向があります。醸造家は、梗の成熟度やヴィンテージの特性に応じて、全房率(0%から100%まで)を慎重に調整し、ワインに最適なバランスと個性を追求しています。

似て非なる2つの手法 その決定的な違い

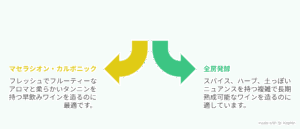

MCとWCは、どちらも「全房(ぶどうの房ごと)」を使うことがあるため混同されがちですが、その本質は大きく異なります。この違いを理解することが、ワインの個性を深く読み解く上で非常に重要です。

-

マセラシオン・カルボニック(MC)

-

核心: 人為的な二酸化炭素環境下での「細胞内発酵」という、ブドウ自身の酵素が関わる特殊な発酵メカニズムに主眼があります。

-

目的: バナナやイチゴのようなフレッシュで甘いフルーティーな香りを最大限に引き出すこと。タンニンを抑え、口当たりが柔らかく、若いうちから楽しめる早飲みタイプのワインを造ることを目指します。

-

キーポイント: タンクへのCO2の注入と、厳密な密閉による嫌気的(無酸素)環境が不可欠です。

-

-

全房発酵(WC)

-

核心: 「梗(茎)の存在」がワインに与える物理的・化学的な影響に主眼があります。たとえ破砕されて通常の酵母発酵が進んだとしても、梗からの成分抽出がその特徴を形成します。

-

目的: 梗由来のスパイス、ハーブ、土っぽいニュアンスや、滑らかなタンニンによる複雑性、骨格、そして長期熟成に耐えうるポテンシャルをワインに付与することを目指します。

-

キーポイント: 梗をそのまま利用することによる、酸度調整、タンニン・フェノール類の抽出、そして特有のアロマ成分の生成がその特徴を形作ります。

-

つまり、MCは「特殊な発酵メカニズム」によって生まれる風味に焦点を当てているのに対し、WCは「梗という素材の活用」によってワインの構造と複雑性を高める手法である、と理解すると、その違いがより明確になりますね。

嗅ぎ分けよう!マセラシオン・カルボニックと全房発酵の香り

ワインを飲む際、これらの醸造法を知っていると、グラスの中の液体が持つメッセージをより深く、多角的に楽しむことができます。香りは、まさにワインの「物語」を解き明かす重要な手がかりです。

MCで造られたワインからは、非常に分かりやすい、そして魅力的な香りが立ち上ります。前述のバナナやイチゴ、チェリー、キャンディー、チューインガムのような、甘く熟した果実の香りが強く感じられることが多いです。これらの香りは、まるで南国のフルーツポンチを思わせるような、弾けるような明るいアロマが特徴的です。口に含むと、その香りがそのまま味わいに繋がり、フレッシュで親しみやすい印象を与えます。

一方、WCで造られたワインには、もう少し落ち着いた、しかし複雑な香りが感じられます。黒胡椒やシナモン、クローブのようなスパイス、タイムやローズマリー、ユーカリのようなハーブ、そして落ち葉や湿った土、森の下草のような土っぽいニュアンスが感じられることがあります。これらの香りは、ワインに深みと奥行きを与え、どこか思索を誘うような印象です。口に含むと、骨格がしっかりしていながらも、梗由来のタンニンがもたらす、どこかシルクのような滑らかさや、心地よい苦味を感じることもあります。

もちろん、ブドウの品種、産地、そして個々の醸造家の哲学によって香りの表現は様々ですが、これらのヒントを頭に入れておくと、グラスに注がれたワインの背後にある「物語」がより鮮明に感じられるはずです。ぜひ、次にワインを飲む際に、これらの香りの違いを意識して、あなた自身の感覚で体験してみてください。

現代ワイン醸造の哲学 醸造家の巧妙な選択

現代のワイン醸造家は、単一の手法に固執するのではなく、これらの発酵方法を巧みに使い分け、あるいは組み合わせています。彼らは、目の前のブドウ、その年の気候、そして最終的にどのようなスタイルのワインを造りたいかという明確なビジョンに基づいて、最も適した手法を選択しているのです。これは、単なる技術論を超えた、真の醸造哲学の表れと言えるでしょう。

例えば、MCと酵母発酵を組み合わせた「セミ・マセラシオン・カルボニック」は、MCのフルーティーさと伝統的な発酵の骨格を両立させる柔軟な手法として知られています。この方法では、タンクの底で破砕されたブドウが通常の酵母発酵を始め、その際に発生するCO2がタンク上部のブドウの細胞内発酵を促します。これにより、醸造家は液循環(ポンピングオーバー)や櫂入れ(ピジャージュ)といった伝統的な手法も取り入れながら、より複雑でバランスの取れたワインを造り出すことが可能になります。

また、全房発酵においても、ブドウの出来栄えや求めるスタイルに合わせて、全房の比率を細かく調整するケースは珍しくありません。例えば、あるワイナリーでは、特定のヴィンテージで梗の成熟度が理想的であれば全房率を高くし、青いニュアンスが出やすい年には比率を下げるなど、非常に繊細な判断を行っています。

地球温暖化が進む中で、ブドウが過熟化し、アルコール度数の高い重たいワインが増える傾向にあります。そんな中で、WCがもたらすフレッシュな植物的ニュアンスや、カリウムによる酸度調整の効果は、現代のワインが直面する課題に対する有効な解決策として注目されています。梗から得られるわずかな苦味や青みが、アルコール感の強いワインに清涼感や奥行きを与え、バランスを整える役割を果たすのです。

これらの技術は、単なる醸造テクニックに留まらず、ブドウの個性、テロワール、そしてその年のヴィンテージの特性を最大限に引き出そうとする、醸造家の情熱と哲学そのものと言えるでしょう。彼らは常に、自然と対話し、ブドウの可能性を最大限に引き出す道を模索しています。

読んでよかった!ワインの世界を深く味わう旅へ

この記事を通して、ワインの奥深さに触れていただけたなら幸いです。

マセラシオン・カルボニックがもたらす魅惑的なバナナやキャンディーの香り。

そして全房発酵が加える、奥深く複雑なスパイスやハーブのニュアンス。

これらは、ワインが持つ驚くべき多様性と、醸造家のたゆまぬ探求心の結晶です。単に「美味しい」と感じるだけでなく、その味わいの背後にある技術や哲学を知ることで、ワインの世界はさらに深く、豊かになります。次にワインを選ぶ時は、今日知った知識を活かして、ボトルの裏ラベルやワイナリーの情報を少し調べてみてくださいね。きっと、新たな発見と、ワインの奥深さに触れる喜びを感じられるはずです。

さあ、あなたも今日から、ワインの香りと味わいに隠された秘密を解き明かす旅に出てみませんか?

あなたのお気に入りのワインは、どんな醸造法で造られていますか?もしよろしければ、コメントで教えてください!

コメント