目次

プロが教える!ワイン選びで失敗しないための店員さんへの質問術完全ガイド

ワイン選びって、なんだか難しそう。

たくさんのボトルを前に「どれを選べばいいんだろう…」と迷ってしまったり、せっかく買ったのに「あれ?なんか思っていたのと違う…」と後悔した経験はありませんか?

特に、ワインショップの店員さんやソムリエを前にすると、「何をどう聞けばいいんだろう?」と身構えてしまいがちですよね。

でも、ご安心ください。実は、ワイン選びのプロである店員さんとの会話をマスターすれば、失敗する確率はぐっと減らせるのです。彼らはただの売り子ではありません。あなたの好みを引き出し、最高のワイン選びの旅をサポートする強力なパートナーなのです。

今回は、ワインの知識がなくても、あなたの好みにぴったりの一本に出会うための**「質問術」を完全解説**します。この記事を読み終える頃には、ワイン選びがもっと楽しく、もっと自信を持てるようになっているはずです。

ワイン選びの失敗をなくすために「あなたの情報」を整理しましょう

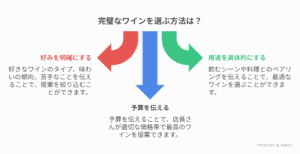

まずは、店員さんに質問する前に、少しだけ準備をしてみましょう。あなたの**「好み」「用途」「予算」**を明確に整理しておくことが、最高のワインに出会うための第一歩です。

店員さんは、あなたのワインの好みや知識レベルを事前に知ることはできません。そのため、あなたが適切な情報を伝えることで、彼らの専門知識を最大限に引き出し、より良い提案を引き出すことができます。このプロセスは、まるでオーダーメイドの洋服を作るのと同じです。あなたの身体のサイズやスタイルを伝えなければ、ぴったりの一着は仕上がりません。ワイン選びも同じで、あなたの好みの情報を具体的に伝えることで、店員さんは「最高のフィット感」を持つ一本を見つけてくれるでしょう。

魔法の3キーワード「好み」「用途」「予算」の伝え方

ワインの好みを伝えることは、最適な一本を見つけるために不可欠な情報です。まずは、大まかなタイプから具体的な味わいの傾向まで、自身の感覚を整理してみましょう。

1. あなたの「好み」を明確に

-

ワインのタイプ: 赤、白、ロゼ、スパークリングのどれを探しているかを伝えましょう。迷う場合は、「今日はどちらにしようか迷っていて」と正直に伝えるだけでも構いません。

-

味わいの傾向: 赤ワインなら「重さ」や「濃さ」を表すボディ(ライト、ミディアム、フル)、白ワインなら甘口か辛口かといった点です。例えば、赤ワインの「フルボディ」はタンニンが強く、どっしりとした重厚な味わいを指し、ステーキなどしっかりとした肉料理との相性が良いとされます。一方、「ライトボディ」は渋みが少なく軽やかで、和食など繊細な料理にも合わせやすいのが特徴です。

-

苦手なこと: 「渋みが苦手です」「酸っぱすぎるのは避けたいです」など、苦手なワインのタイプを伝えることは、失敗を避ける大きなヒントになります。好きなものを言葉にするのが難しくても、苦手なものなら簡単に伝えられることが多いでしょう。この情報があるだけで、店員さんはあなたに合わないタイプのワインを提案リストから除外でき、より効率的に絞り込むことができます。

2. ワインの「用途」を具体的に

-

飲むシーン: 「普段の食事に」「友人の誕生日プレゼントに」「特別な記念日に」など、どのようなシーンで飲むかを伝えましょう。例えば、普段使いなら「気軽に飲めるコスパの良いもの」、贈り物なら「見た目が華やかで喜ばれるもの」など、店員さんは用途に応じて最適なワインを提案してくれます。

-

料理とのペアリング: 合わせたい料理の具体的な名前や味付け(例「ローストビーフに合わせたい」や「クリーム系のパスタに合わせたい」)を伝えるのも効果的です。料理の素材だけでなく、調理法やソースの風味を付け加えると、さらに深いペアリングの提案が期待できます。例えば、「トマトソースのパスタ」なら果実味のある赤ワイン、「クリームソースのパスタ」ならコクのある白ワインといったように、料理の風味の「強さ」とワインの「強さ」を合わせるのがペアリングの基本です。

3. 「予算」は具体的に伝える

-

「○○円くらいまでで」と具体的な予算を伝えることで、店員さんが提案するワインの選択肢を絞り込むことができます。「2,000円〜4,000円くらい」のように、少し幅を持たせるのも良い方法です。無理に背伸びする必要はありません。あなたの予算を明確に伝えることで、店員さんはその範囲で最高のパフォーマンスを発揮する一本を探してくれるはずです。

質問術の実践編!店員さんとの会話をスムーズにする魔法のフレーズ

準備した情報を基に、いよいよ店員さんに質問するステップです。以下のようなフレーズを参考に、自信を持って話しかけてみましょう。

・好みを伝える

-

「フルボディの赤ワインが好きですが、料理との相性を考えたいです。」

-

「このワインが好きなので、似たようなワインを教えてください。」(スマートフォンの写真を見せるのが最も効果的です。)

過去に飲んで美味しかったワインの写真を撮っておくことは、あなたの「好き」という感覚を言葉で伝える代わりに、具体的な客観的データとして提示できるため、非常に効果的です。ソムリエはラベルからブドウ品種や産地、製造方法を読み取り、あなたの好みを素早く推測してくれます。

・料理とのペアリング

-

「この料理(例:ローストビーフ)に合うワインは何ですか?」

・特定のワインについて知る

-

「このワインの特徴は何ですか?」

-

「この2本は何が違いますか?」

この質問は、複数の選択肢で迷っている時に非常に有効です。店員さんはそれぞれのワインの個性や風味の違いを比較して説明してくれるため、あなたの好みにより近い方を選びやすくなります。

・店員さんのおすすめを聞く

-

「普段はフルーティーな白ワインを飲みます。あなたのおすすめは何ですか?」

ただ「おすすめは?」と尋ねるよりも、このようにあなたの好みを一言添えることで、より的確な提案が期待できます。店員さんは自身の好みに基づきつつも、あなたの好みに寄り添ったワインを選んでくれるでしょう。

意外と知らないワインの「誤解」をなくして賢く選ぶ方法

ワイン選びで失敗しないためには、よくある誤解を解消しておくことも大切です。これらの誤解を理解することで、より賢く、より満足度の高いワイン選びができるようになります。

「高価なワインほど美味しい」という誤解

ワインの価格は、品質だけでなくブランドや希少性、生産コスト、そして市場の需要と供給によっても決まります。例えば、特定の地域の銘醸ワインや、有名なヴィンテージのものは高価になる傾向がありますが、それが必ずしもあなたの個人的な好みに合うとは限りません。本当に大切なのは、価格ではなく、あなたの味覚に合ったワインを選ぶことです。賢い消費者は、価格に惑わされず、予算内で最高の価値を持つワインを見つけることを目指します。

「古いワインは美味しい」という誤解

多くの人が「年代物であるほど美味しい」と考えがちですが、これは誤解です。ワインにはそれぞれ最適な**「飲み頃(ピーキング)」**があります。これは、ブドウの個性、ワインの製造方法、そして保管状態によって大きく異なります。安価なワインはフレッシュな果実味を楽しむ「早飲みタイプ」が多く、長期熟成には向きません。飲み頃を過ぎたワインは、風味が落ちてしまうこともあります。非常に古いワインを購入する際は、店員さんに「今が飲み頃ですか?」と尋ねるのがおすすめです。また、熟成したワインの独特な風味(熟成香)は、普段飲み慣れない人にとっては「変な香り」と感じられることもあります。

NGな質問や話題

-

「お酒に強いんですね」:相手を「酒豪」扱いする印象を与える可能性があります。

-

「ワインって高いですよね」:ワインの価値を値段だけで判断している印象を与えてしまうかもしれません。ワインの価値は、その風味や歴史、手間暇をかけて作られたストーリーにもあります。

-

「私はビールの方が好きです」:相手の趣味を否定しているように受け取られる可能性があります。ワインについて相談している場では、ワインの話に集中しましょう。

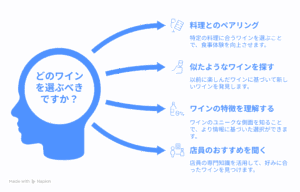

楽しくワインと向き合うための3つのステップ

ワイン選びは、知識の有無にかかわらず誰もが楽しめるものです。このガイドで紹介した「質問術」を実践すれば、ワイン選びがもっと楽しくなるはずです。

最後に、今すぐ実践できる3つのステップをご紹介します。

1. 飲んだワインの写真を撮っておく

次に美味しいと感じたワインに出会ったら、スマートフォンのカメラで写真を撮っておきましょう。それが、あなたの「好き」を伝える最高の情報になります。たったこれだけの行動が、将来のワイン選びを劇的に変える能動的なデータ収集になります。

2. 料理とセットで考える

「どんな料理に合わせたいか」という視点を持つだけで、ワイン選びは格段に楽しくなります。今日の夕食を想像しながら、ぴったりの一本を探してみてください。

3. とにかく質問してみる

店員さんとの対話を恐れる必要は全くありません。「ワインのことは詳しくなくて…」と正直に伝えることも、歓迎されます。言葉にして伝えることは、歓迎されこそすれ、面倒くさがられることはありません。

ワインは嗜好品であり、無理に美味しいと思い込む必要はありません。好きなら飲めばいいし、嫌なら飲まなくていいのです。このガイドを参考に、あなただけの最高の一本を見つける旅に出かけましょう!

ぜひ、あなたがお店で試してみたい質問術があれば、コメントで教えてくださいね。

コメント